Studie findet Belege für unterseeischen Hangrutsch während der Kolumbos-Eruption nahe Santorin

Während die Minoische Eruption des griechischen Inselvulkans Santorin, die sich in der Bronzezeit ereignete, vielen Menschen bekannt ist, wissen die Wenigsten um einen ebenfalls sehr starken Vulkanausbruch, der sich im Jahre 1650 am nur 7 km entfernten Unterwasservulkan Kolumbos zutrug. Diese Eruption galt als die stärkste Eruption des östlichen Mittelmeers innerhalb von 1000 Jahren.

Während die Minoische Eruption des griechischen Inselvulkans Santorin, die sich in der Bronzezeit ereignete, vielen Menschen bekannt ist, wissen die Wenigsten um einen ebenfalls sehr starken Vulkanausbruch, der sich im Jahre 1650 am nur 7 km entfernten Unterwasservulkan Kolumbos zutrug. Diese Eruption galt als die stärkste Eruption des östlichen Mittelmeers innerhalb von 1000 Jahren.

Im Jahr 1649 hatte sich der submarine Vulkan durch eine Reihe kleinerer Eruptionen so weit erhoben, dass er über die Wasseroberfläche ragte. Im September 1650 eruptierte der junge Inselvulkan dann so stark, dass er einen Tsunami auslöste, der noch in 150 km Entfernung große Zerstörungen anrichtete. Mehr als 70 Bewohner der 7 km entfernten Insel Santorin starben. Viele Gebäude wurden zerstört, der Ascheregen brachte Ackerbau und Viehzucht zum Erliegen.

Augenzeugenberichte beschrieben den Ausbruch, bei dem der Vulkan sieben Kilometer nordöstlich von Santorini glühendes Gestein, Feuer und Blitze ausspuckte, begleitet von einem dunklen Himmel. Das Meerwasser wich zurück und kehrte mit gewaltigen Wellen zurück, die bis zu zwanzig Meter hoch waren. Die Explosion war noch in einer Entfernung von mehr als 100 Kilometern zu hören. Es entstanden enorme pyroklastische Ströme, die weit aufs Meer hinaus flossen.

Die genaue Ursache der Tsunami-Entstehung ist eines der Rätsel, dass sich um die Eruption rankt, denn die Kraft der Eruption reichte nicht aus, um bis zu 20 m hohe Wellen zu erzeugen. Dieses Rätsel zu lösen, nahm sich ein deutsches Forscherteam unter Leitung von Dr. Jens Karstens vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel als Aufgabe. Sie erstellten eine Studie, die jüngst in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde.

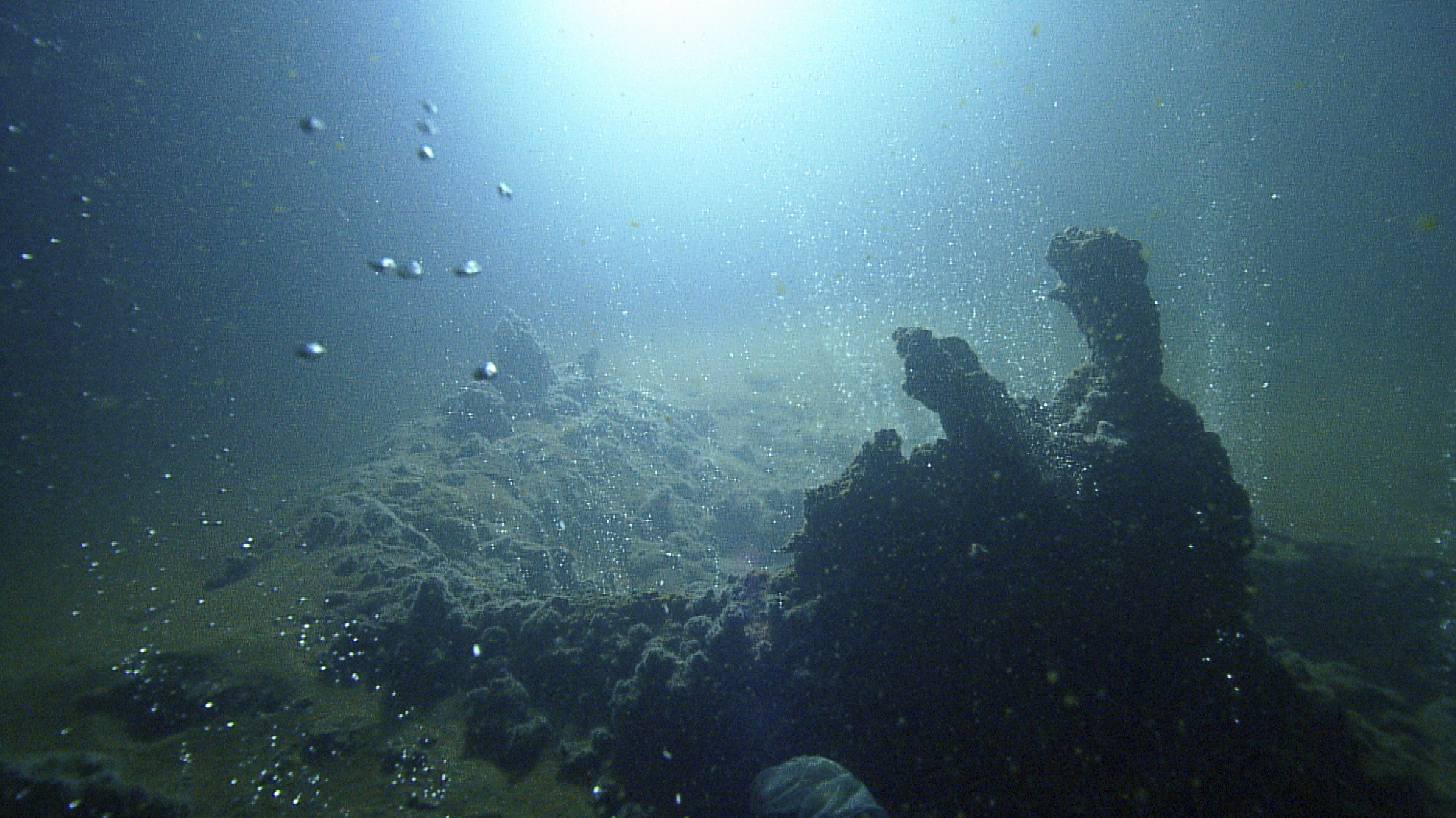

Die Forscher an Bord des Forschungsschiffs Poseidon nutzten seismische Untersuchungsmethoden zur dreidimensionalen Visualisierung des Untergrunds, um ein Bild des Kraters in 18 m Tiefe zu erstellen. Dabei entdeckten sie erhebliche Verformungen an einer Seite des Depression, die auf einen großen Erdrutsch hindeuteten. Die Kombination aus Erdrutsch und Vulkanausbruch führte laut Computermodellierungen zur Entstehung des Tsunamis, wobei der Vulkanausbruch allein nicht ausreichte, um die beobachtete Tsunami-Höhe zu erklären.

Dr. Karstens erklärte, dass die Instabilität, die Zusammensetzung des Vulkans und seine steilen Hänge zur Intensität des Ausbruchs beitrugen und dass der Ausbruch „wie das Entkorken einer Champagnerflasche“ war, wobei er über mehrere Wochen Lava ausstieß.

Die Erkenntnisse aus dieser Studie sind von großer Bedeutung für die Entwicklung von Überwachungsprogrammen für aktive Unterwasservulkane. Ein solches Programm namens SANTORY wird von Co-Autor Prof. Dr. Paraskevi Nomikou von der Nationalen und Kapodistrischen Universität Athen (NKUA) geleitet. Dr. Karstens hofft, dass die Ergebnisse dazu beitragen, innovative Ansätze zur Echtzeitüberwachung vulkanischer Aktivitäten zu entwickeln und möglicherweise ein Frühwarnsystem zu etablieren.

Kolumbos stand in diesem Jahre bereits einmal in den Schlagzeilen von Vnet, da Forscher einen aktiven Magmenkörper nachwiesen. Hier der Artikel.

(Quelle: Studie bei nature.com)