Tote durch Tornados im Südwesten der USA

In den US-Bundesstaaten Alabama und Georgia wüteten Unwetter, die mehrere Tornados hervorbrachten, die große Zerstörungen anrichteten. Dabei fanden mindestens 7 Personen den Tot. Mehrere Personen werden noch vermisst. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. In den Medien wird von 33 Einzelmeldungen zu Tornados und Sturmerscheinungen berichtet.

Besonders schlimm traf es die Region Autauga und den Ort Selma in Alabama. Dort bildeten sich im Rahmen der Unwetter Dutzende Tornados. Genauso viele Häuser wurden zerstört. Rettungskräfte sind pausenlos im Einsatz gewesen und suchten nach hilfebedürftigen Personen. Dabei mussten sie umgestürzte Bäume zersägen und beiseite schaffen. Die entwurzelten Bäume vielen auf Häuser, begruben Autos unter sich und zerstörten Stromleitungen. Daher waren 60.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Es wurde der Notstand ausgerufen und Notunterkünfte eingerichtet.

Im benachbarten Bundesstaat Georgia wurde eine Person in ihrem Auto durch einen umstürzenden Baum erschlagen. Tornados wurden auch in der Nähe des internationalen Flughafens von Atlanta gemeldet. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen.

Auch in anderen Teilen der USA wüteten und wüten starke Unwetter, die teilweise sintflutartigen Regen mit sich bringen und für Überschwemmungen sorgen. Besonders schlimm traf es den Bundesstaat Kalifornien, der ansonsten eher wegen langanhaltender Dürreperioden und Waldbränden in den News steht. Seit Ende Dezember wird der Westen der USA von einem Regentief nach dem anderen heimgesucht und es fällt bis zu 6 Mal mehr Regen, als es sonst im Winter der Fall ist. Die Wetterdienste sprechen von atmosphärischen Feuchtigkeitsströmen, die auch weiterhin das Wetter bestimmen werden. Der Nationale Wetterdienst (NWS) erklärte: „Der endlose Ansturm starker Systeme überflutet Kalifornien weiterhin. Sintflutartige Regenfälle, weit verbreitete Überschwemmungen, rascher Wasseranstieg, Schlammlawinen und Erdrutsche mit möglichen Murgängen, starker Schneefall in den Bergen und böige starke Winde bleiben eine Bedrohung für den Goldenen Staat.“

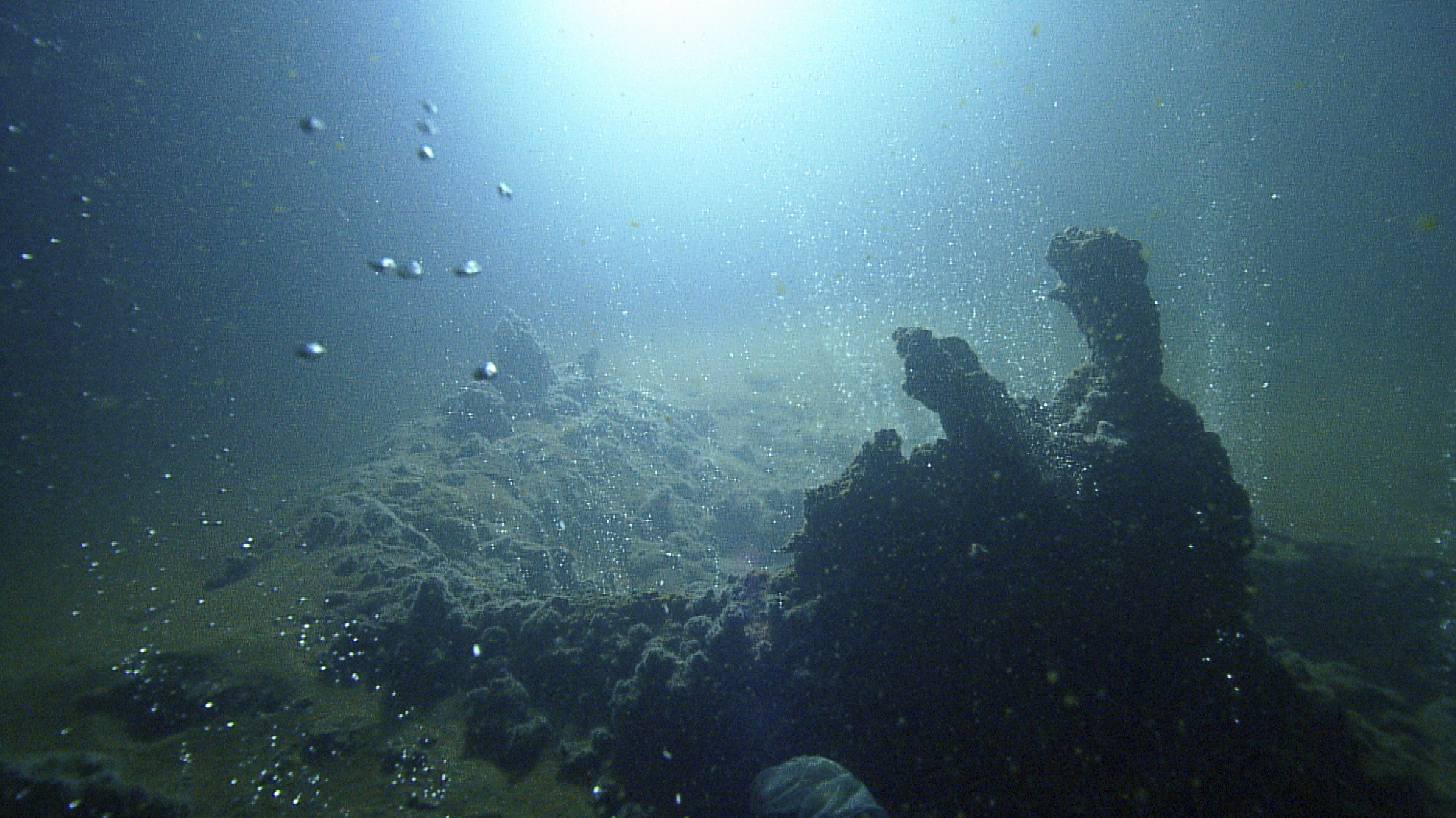

Die Regenfälle könnten zum einen mit dem sich langsam abschwächenden Klimaphänomen El Nina zusammenhängen, zum anderen ihre Ursache in dem enormen Wassereintrag in die Atmosphäre finden, der im letzten Januar von Vulkanausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai verursacht wurde. Dadurch kam es zu weiteren Störungen des Jetstreams. Außerdem muss das ganze Wasser in der Atmosphäre ja irgendwo hin.

Im Zusammenhang mit El Nina haben britische Wetterdienste auch für dieses Jahr wieder starke Regenfälle für die Britischen Inseln prognostiziert. Sie könnten zum Ende des Winters auftreten und starke Überflutungen verursachen, ähnlich wie man es bereits im letzten Jahr erlebte.